◆Google Meetでプロレベルの「スタジオライト」照明を

Google Meetの新機能「スタジオライト」を使用すると、プロカメラマンのスタジオ品質のライトをシミュレートできます。ライトの位置、明るさ、色を調整することでカメラ映りが良くなります。AI を使用して暗い場所や低品質のウェブカメラの写りが悪い状況を改善します。この処理はクラウドで自動的に行われ、Meetに参加しているデバイスのパフォーマンスに影響することはありません。

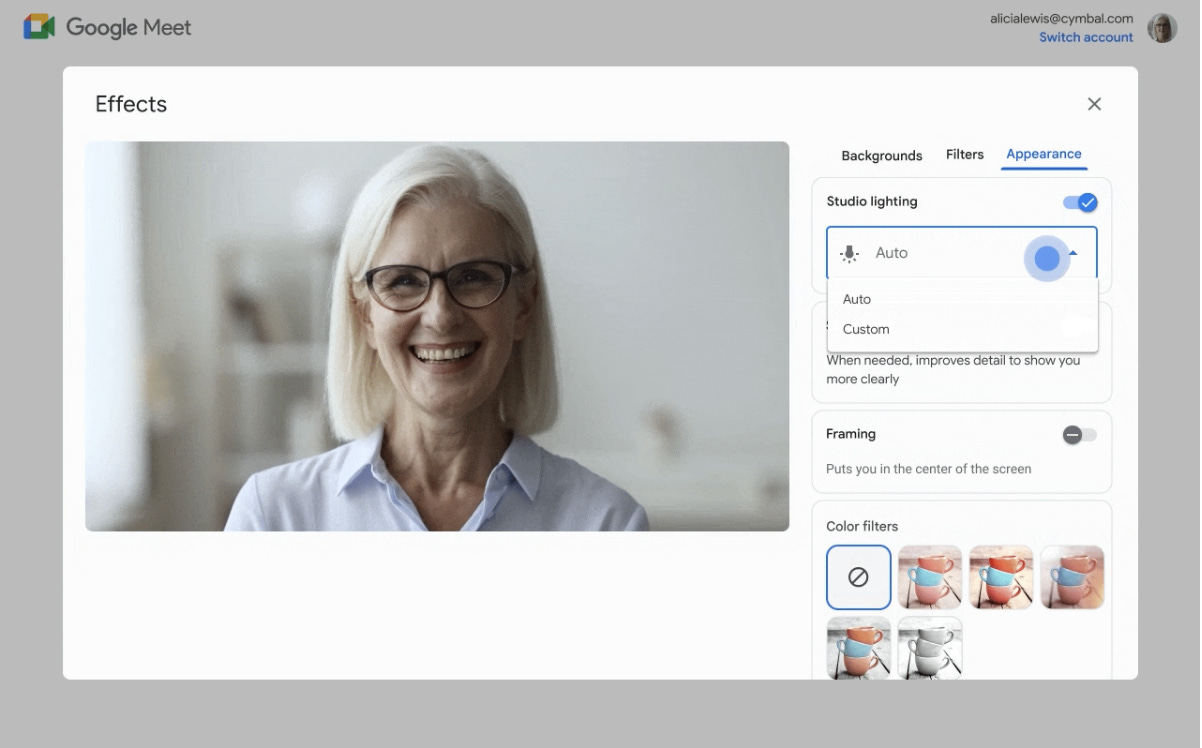

カメラ設定にある[背景とエフェクト] の [表示] の下の [スタジオライト] をオンにします。明るさを自動的に調整するには、[自動] を選択します。光源をカスタマイズするには、[カスタム] を選択します。光度は、パネルのスライダーで調整できます。

ライトの色は、パネルでさまざまな色付きの円を選択して変更できます。ライトの位置は、セルフビューでライト 1 とライト 2 の円をドラッグして変更できます。

https://support.google.com/meet/answer/13948742?sjid=3560584699377454780-NC#studio_lighting

◆誰よりも優れた製品をデザインする方法(3段階の手法)

今、あなたが新しいプロダクトを手がけていて、そのデザインの方向性を明確にしたい。さらに、実装予定の機能のビジョンをチーム全員と共有し、認識を揃えたい。そんなときに、圧倒的に効果的なのが、Chapos氏(Bow Studio創設者)が実践する「たった3ステップ」のデザイン方向性の整理法です。

彼がこの方法を使ったのは、時価総額2.5兆円超の企業でのデザインスプリント案件。しかもたった数日で、方向性・機能アイデア・チームの認識統一を同時に達成。以下に、その全貌を紹介します。

Step 1:テーマと言葉で「共通の土台」をつくる

最初に行うのは、「このプロダクトの世界観や佇まいって何だろう?」という問いに答えること。

例えば、あるプロジェクトでは「AIエージェント」がテーマでした。常に画面上にいて、ユーザーに気づかれないほど静かで、でも必要なときは即応する。そんな存在感のAIを想定して、以下のようなキーワードが導かれます:

常駐型

静か

アンビエント(環境に溶け込む)

カスタマイズ可能

パワフル、でも軽やか

これらのキーワードは、のちのデザイン選定や機能アイデア出しにも一貫性をもたらします。

Step 2:ビジュアルの「方向性」を広く探索する

次に行うのは、デザインの方向性を示す参考画像の収集。Pinterest、Mobbin、Appleの新OS紹介ページなどから、以下のような「気になるビジュアルの断片」を大量にピックアップします:

ガラス感のあるウィジェット

画面上部のサーチバーの見せ方

グラデーションの色使い

浮遊感のあるUI

キーボードショートカットで現れる控えめUI

ここでのポイントは、「異なる方向性を3〜6個出すこと」。似たものばかり集めても比較になりません。たとえば「オーガニックでカラフル」「静かに浮かぶ」「サイドに低めに存在する」など、振れ幅を持たせることが重要です。

こうして得られた参考画像を、矩形に並べてコラージュし、チームで「どれが最も合うか?」を話し合う足場にします。

Step 3:方向性を元に「機能アイデア」を絞り込む

デザインの雰囲気が決まったら、次は「このUIでどんな機能が考えられるか?」を考えます。

Chapos氏が提案した具体的なアイデアの一部:

AIの学習や動作履歴を視覚化する「パターングラフ」

必要なときだけ通知される「透明なステータス表示」

チーム内でAIエージェントの状態を共有する機能

文脈に応じてUIが変化する「コンテキスト感知型UI」

ここで大事なのは、数を出すことではありません。連携して動く「少数精鋭の機能」に絞ること。そして「どの方向性にも応用可能な機能であるか?」を意識することです。

言葉ではなく「見せる」ことの力

このプロセスの真の価値は、「言葉ではなく、ビジュアルで会話すること」にあります。誰にでも伝わるように、参考画像や方向性を見せることで、認識のズレを最小限にし、意思決定のスピードと質を一気に高めます。

さらに、ダメな方向性をチームで「排除する」だけでも価値があります。進むべきでない8つの道を可視化して捨てられたら、残る道に集中できます。

たった1日で“未来”をつかむ思考法

この3ステップは、1日でやり切るのが理想。短時間で方向性を定め、機能のアイデアまで着地できるのは、まさに「プロダクトデザインの設計図」を先に描くようなもの。

Chapos氏は言います:

「この方法をそのまま真似する必要はない。ただし「テーマ→方向性→機能」という流れは、誰にとっても有効だ。」

プロダクトを成功に導くには、「誰のために、何を、どう見せるか?」を、最初に見える化しておくこと。それがこの3ステップに込められた、シンプルで本質的なデザイン思考です。

◆Miro:チームでカスタマー・ジャーニー・マップを作成

「カスタマーの心を旅する地図:Miroで描く共感のジャーニー」

従来の「機能優先」や「ビジネス目標優先」のプロダクト開発とは異なり、カスタマージャーニーマップの真価は「顧客視点を中心に据えること」にあります。表層的な使い勝手を超えて、ユーザーの感情・行動・不満の本質を捉え、組織全体で共感を育むための手法。それがジャーニーマッピングです。

今回紹介するのは、Miroのテンプレートを活用したカスタマージャーニーマップの構築プロセス。中でも「Customer Journey Map Blueprint」は、リサーチから施策の実装まで一貫して扱える体系的なフレームワークとして優れています。

まず重要なのは、「誰の体験を描くのか」。ペルソナを定め、アプリとの出会いから、利用、リピートに至るまでの「段階(ステージ)」を整理します。例として、フードデリバリーアプリを取り上げ、チーム全体でユーザーの行動を洗い出していきます。

たとえば「配達を待っている」段階では、「配達状況を何度も確認する」といった行動が挙げられるでしょう。

次に取り組むのは、ユーザーの思考や感情の可視化です。「彼らはこの瞬間、何を感じているのか?」──この問いに答えるには、あらかじめ実施したユーザーリサーチが不可欠。調査設計から、リクルーティング、インタビュー、分析、そしてペルソナ作成まで、すべてのステップをMiro内で完結させておけば、チーム間で情報が分断されることなく、透明性と整合性が保たれます。

そして、感情を視覚的に表現する工夫も重要です。たとえばレストランを選ぶ場面では「ワクワク感」があり、配達待ちの場面では「いら立ち」が生じるなど、ステッカーや絵文字を使って感情の温度を表します。

一通りのマップが完成したら、次は「改善の優先順位づけ」です。重要度と緊急度のマトリクスを使ったり、投票をしたりと方法はさまざまですが、判断のよりどころはあくまでリサーチ結果に基づく「顧客体験の実態」であるべきです。

Miroによるカスタマージャーニーマッピングは、部門横断チームにとって、ユーザー体験を視覚化し、共通理解を生み出す強力な手段です。そこから導き出されるのは、単なるタスクではなく、「本当に顧客に寄り添うための、意味のある変化の種」なのです。

◆最高のアイデア検証方法:1対1のユーザーインタビュー

「ユーザーに学ぶ」ことの本質──効果的なユーザビリティテストの進め方

プロダクト開発の現場で、「どうすればユーザビリティテストを効率的に、かつ高品質に実施できるのか?」という質問は非常によく聞かれます。スタートアップの創業者から、ユーザーリサーチに熱心なデザイナーまで、悩みは共通しています。

UXの専門家・Alvin氏は、こう断言します。

「ユーザビリティテストは、もっとシンプルでいい。でも「意図的」でなくてはいけない。」

●ポイントは「共感」と「観察」

テストの目的は、ユーザーが何を求めているのか、どこに摩擦があるのか、どの要素が残すに値し、何を改善すべきかを見極めること。つまり、開発前の「探る」時間を、より少ないリソースで最大限活かすことが求められるのです。

そこで彼が紹介するのが、RELabで実践している1対1インタビュー方式。以下の6つのステップで進行します。

●Alvin流・6アクトインタビュー法

フレンドリーな歓迎

最初の数分で「テストされるのはあなたではなく、私たちのアイデアです」と安心させ、リラックスしてもらいます。文脈と現状の質問

普段どのように類似サービスを使っているかを聞き、利用環境や他社サービスとの比較を通じて、現実のペインを探ります。プロトタイプの提示

開発中のワイヤーフレームや実際の製品を見せて、具体的なインタラクションを開始。物理プロダクトでもこのステップは応用可能です。ユーザーシナリオとタスクの実施

「この画面で何を感じましたか?」「購入履歴を探すとしたらどう動きますか?」といった具体的な行動を通じて観察します。振り返りとまとめ

「どの機能が一番役に立ちそう?」「欠けていると感じた点は?」などの問いでフィードバックを集め、ユーザーとビジネスゴールが一致しているか確認します。感謝とインセンティブ

最後は小さなプレゼントでもいいので「ありがとう」を形にすることで、ユーザーの協力を正しく評価しましょう。

●インタビュー後はどう分析する?

各セッションを録画・記録(可能なら動画で)

ユーザーごと、シナリオごとにノートを整理

ポジティブ/ネガティブ/中立の3分類で観察内容を整理

最後にアフィニティマップで複数の声にパターンを見出し、意思決定へつなげる

●実践を支える7つのアドバイス

チーム全体が「これは我々の仮説の検証だ」と理解すること

テスト形式(1対1、グループ、リモート等)を目的に合わせて選定

スケジュールと準備は余裕をもって計画する

重要なビジネス課題に絞ったシナリオを優先

ユーザーの「詰まり」を観察し、記録して共有

チームでインタビューを見返し、アクションを導く

テスト後は必ず「実行」に移すこと。資料だけで終わらせない

●「観察」と「目的」を両立させよう

ユーザビリティテストは、ただ共感的であるだけでなく、ビジネスとしての目的も明確に持つことで、初めて実践的な意味を持ちます。45~60分という限られた時間の中で、ユーザーの行動を丁寧に観察しつつ、企業が抱える問いに答える場にすること。

◆デザイン思考を使って有意義な変化を生み出す方法

How to Use Ubuntu and Design Thinking to Create Meaningful Change

https://medium.com/@hedi_45051/how-to-use-ubuntu-and-design-thinking-to-create-meaningful-change-a36d51cbb5cf

アフリカの d‑school Afrika 創設ディレクター Richard Perez との対談を通じて、「Ubuntu」という哲学と「デザイン思考」を結びつけ、創造的で意味のある変化を生み出す方法を紹介しています。

クリエイティビティは生まれつきの才能ではなく、誰もが育成できるスキル

より良い解決策を導くには、問いかけの質を高めることが重要

コミュニティ中心のデザインを重視し、トップダウン型ではなく人と一緒に設計するアプローチが功を奏する

失敗は学びの一部であり、最終結果ではない

アフリカ発の哲学 Ubuntu(「私はあなたのおかげである」=“I am because we are”) が、協働的イノベーションのための設計哲学である

◆パーソナルブランドを構築するためのデザイン思考の使い方

You Are the UX Project: How to use Design Thinking to build your Personal Brand as a UX Designer

https://inesbaccari.medium.com/you-are-the-ux-project-how-to-use-design-thinking-to-build-your-personal-brand-as-a-ux-designer-1accfe68ca14

自分自身をデザイン対象(プロダクト)として捉える

UX デザイナーとして自分を「UX プロジェクト」として扱い、自分のブランドを戦略的に設計するマインドセットを提案自己理解からブランド構築を始める

他者向けのソリューション設計に多くの時間を費やしても、自分自身の「何者でありたいか」を明確にせずにキャリアを始めることはできないと指摘しています。まずは自分というプロダクトのユニークな価値(デザイン哲学・伝えたい印象)を言語化することが重要意図的な存在感の形成

SNS や広範な露出ではなく、「面接」「仕事」「LinkedIn」「ポートフォリオ」など、自分が関わる全ての場面で意図的にブランドを表現することにフォーカスステップ:Pause → Define → Show up

キャリアの転換点では、一旦立ち止まり、自分の目的や印象を再定義したうえで、それを一貫して内外に発信することが推奨

実践へのヒント

自分対象の調査を行う

自身の強み、価値観、働き方への希望など、UX リサーチのように自分を分析。パーソナルブランドの仮説/ステートメントを作成

「自分は〇〇な UX デザイナーです」と明確に整理。外部への一貫した発信

面接時や仕事のやりとり、LinkedIn/Twitter/ポートフォリオなどにおいて、ブランドメッセージを統一して示す。

デンマークから来た日本が大好きなデザイナーさん、1億ユーザーを抱える飲食関連サービスの方とカジュアルディスカッションしました。日本の「モッタイナイ」文化を伝えることができたので良かった。日本進出を予定していて、全職種求人中!

最新の Design Sprint Newsletter とバックナンバーはこちら

→