【デザインスプリント】Design Sprint Newsletter #064

喜んでくれる誰かがいる限り作り続ける / As long as there is someone who is willing, still keep on making them.

◆ドットコーディング:視点を引き出すための手法

Dot Coding: An Activity to Elicit Perspectives in UX Workshops

https://www.nngroup.com/articles/dot-coding/

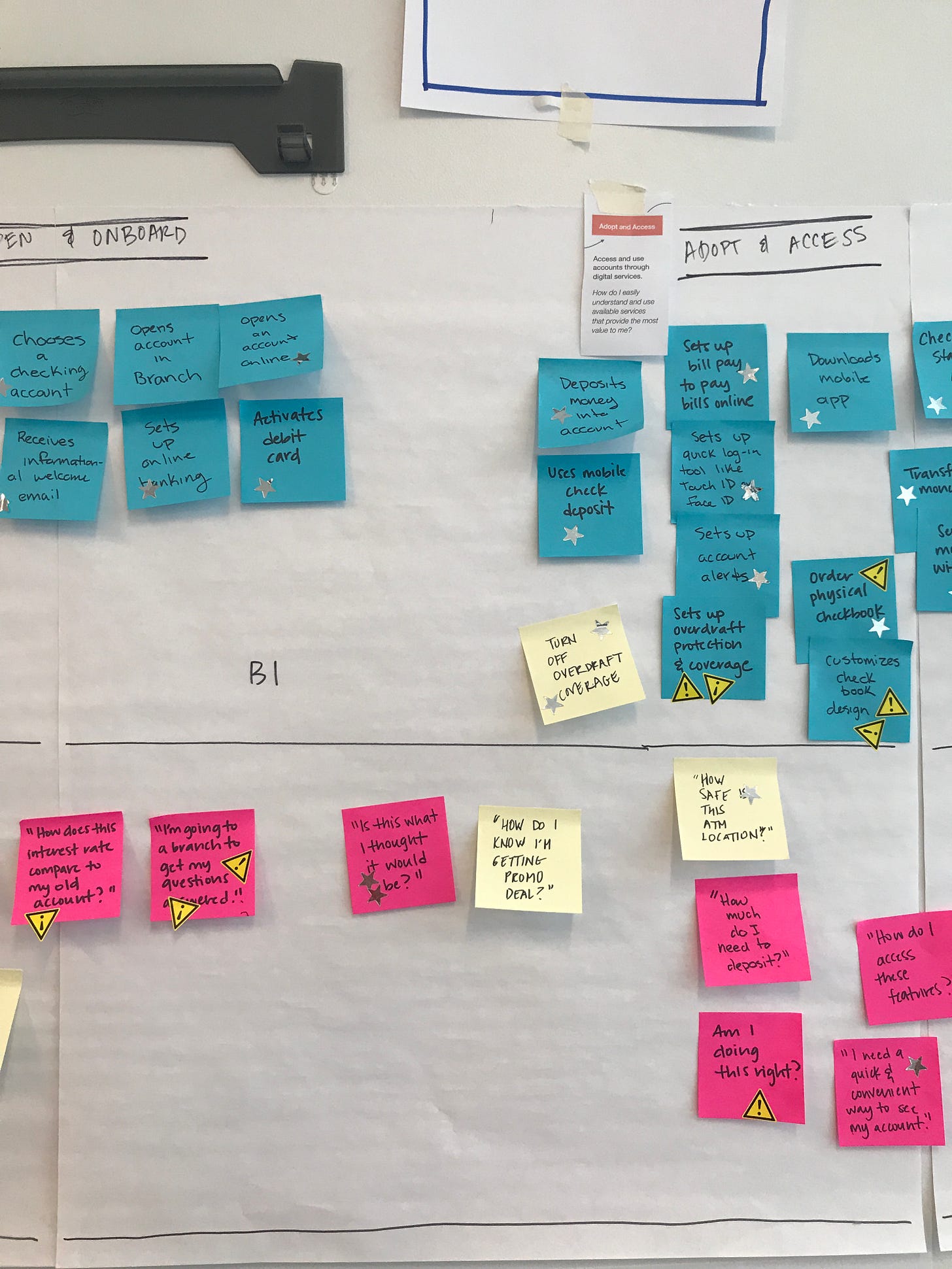

デザインスプリントの中で、余計な影響を受けずに、複数案から優先順位をつけたり良い案を導き出したりする手法として丸シールを使った「ドット投票」がよく使われます。

Nielsen Norman Groupのこの解説記事ではドットコーディングという良く似た手法が紹介されています。ドット投票では、順位づけのための「投票」であるのに比較し、ドットコーディングは、いくつかの意味を持たせた複数色の丸シールを使うことで、議論を深めることを目的としています。

賛成案に赤シール、反対案に青シール、重要ポイントに星型シール、議論が必要なポイントに三角のシールなど、色と形を工夫して参加者皆の意見を集めます。その後、全体を見渡して同意事項、議論が必要な箇所、重要な箇所、無関係な箇所などを見出していく手法です。

◆Product School のデザインスプリントテンプレート

プロダクトマネジメントを学べるオンライン講座 Product School で各種作業用テンプレートが紹介されている中で、デザインスプリントのテンプレートも用意されています。メール登録で無料のPowerPoirntテンプレートファイルがダウンロードできます。

4日間で実施する Design Sprint 4.0 の内容に沿った形のテンプレートです。このテンプレート利用法に関する解説動画もセットで公開されています。

Design Sprint Template

https://productschool.com/templates/design-sprint

◆事例紹介:セブンイレブンアプリ

「セブン-イレブンアプリ」は UX とデータ基盤をどう整備したのか —— POS データとも連携で One to One マーケティングの起点

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ja-jp/marketing-strategies/app-and-mobile/seven-eleven/

1,800 万人がほぼ毎日使うアプリの改善にデザインスプリントを活用した事例です。登録フローのステップ数の多さを改善することで、アプリの評価がとても良くなったそうです。

◆事例紹介:新卒研修(パーソルキャリア)

22新卒だけで新規サービスの企画から開発までやってみた話―2022新卒研修 学び編

https://techtekt.persol-career.co.jp/entry/culture/220912_01

8週間の新研修のうち、最初の5日間でテーマに沿った新規サービスを考え、その後実際に設計・開発を行う研修でのデザインスプリントの事例や、感想などが紹介されています。

◆デザイン原則に基づいたワークショップを開催する

Run a Design Principles Workshop [Design Techniques]

https://ron-a.medium.com/run-a-design-principle-workshop-design-techniques-5fd26a3d0668

B2B2C企業に勤めるUXデザイナー兼プロダクトマネージャーの Ron A さんによる記事。

Design Principle ( https://principles.design/ ) のようなデザイン原則に合致したプロダクトを作るためのワークショップを企画し、15名の参加者を招いて実施した事例が紹介されています。よかった点はデザイン原則に照らし合わせることで、何をつくべきなのか、ステークホルダー(利害関係者)皆が考えることができたこと、逆に良くなかった点は、ひろく一般の製品にまで議論が及んでしまったことだそうです。

Design Principle は、AirBnB のデザイン原則から、AppleのiOSデザイン原則、IBMのUXデザイン原則まで、195社のデザイン原則をまとめた、素晴らしいサイトです。

◆UXデザイナーはT字型人材?

The amazing T-shaped UX designer

https://evaschicker2012.medium.com/the-amazing-t-shaped-ux-designer-1b19927c9125

UXデザイナーと、ひと口に言ってもさまざまなスキルや経験を必要としています。UXリサーチャーやUXライターなど仕事が細分化しつつも、まだまだ一人から数人のUXデザイナーでUXにまつわる業務を全てカバーしなければいけないことが多いでしょう。

Eva Schickerさんの「驚異のT字型UXデザイナー」という記事では、UXに関する変わらないスキルもあれば、デバイスやテクノロジーの進化で変化していくスキルもある中で、UXデザイナーとしての役割や求められるものをどうとらえれば良いのか議論されています。

幅広いスキルを持つジェネラリストと、特定の分野に深い知識と経験を持つスペシャリストと、UXデザイナーはその両方を持ち合わせないといけないという議論が展開されています。

さらに世の中には、スペシャリストとしての分野を2つ持つという「Π(パイ)」型人材という考え方もありますが、それだけでは不十分かもしれません。例え大規模なチームで業務が細分化されていたとしても、幅広い知識や経験を持っていることは強みでもあります。UXを学び尽くすには、人生は短すぎるのかもしれませんね。

◆Facilitation Conference 開催レポート

Behind the Scenes of the World’s Most Exclusive Facilitation Conference

デザインスプリント専業のドイツのデザインエージェンシー AJ&Smart が開催した「ファシリテーションカンファレンス」の様子が紹介されています。

2022年8月にイタリアにある山頂の村全体を借り切って実施されました。トップクラスのファシリテーターを生み出す目的で実施されたこのカンファレンスは、単なる講演者と聴衆のいるカンファレンスではなく、厳選された内容で組み上げられたカスタムイベントでした。リトリートと呼ばれる自分を見つめ直す時間を過ごしたそうです。

●企業や製品開発はますます複雑になり共同で何かを創ることが不可欠になっている。デザイン思考を理解すれば良いわけでなく、ゲームストーミングの小技から、アジャイルから、デザインスプリントまで全てを知った上で、ワークショップをしていかないといけない。自分を何か一つに分類したり固定したりしないことが大切

●いるべき場所、いるべき人の隣に居ること。ヒントや背景にあるストーリーを知ることで、ファシリテーターとして適切な仕事をしていくことができる。それと、同じようなことをしていて、同じことを目指している仲間が近くにいることも大切

●コミュニティーや支援者、ワークショップやデザインスプリントを求めているひとたちの輪を広げていくこと

●ワークショップに関わるコストや必要なコスト、必要性に関して意識を変えていくこと

◆デザインスプリントスコアカード

The Voltage Control Design Sprint Scorecard

https://medium.com/voltage-control/the-voltage-control-design-sprint-scorecard-503b1fc1b8be

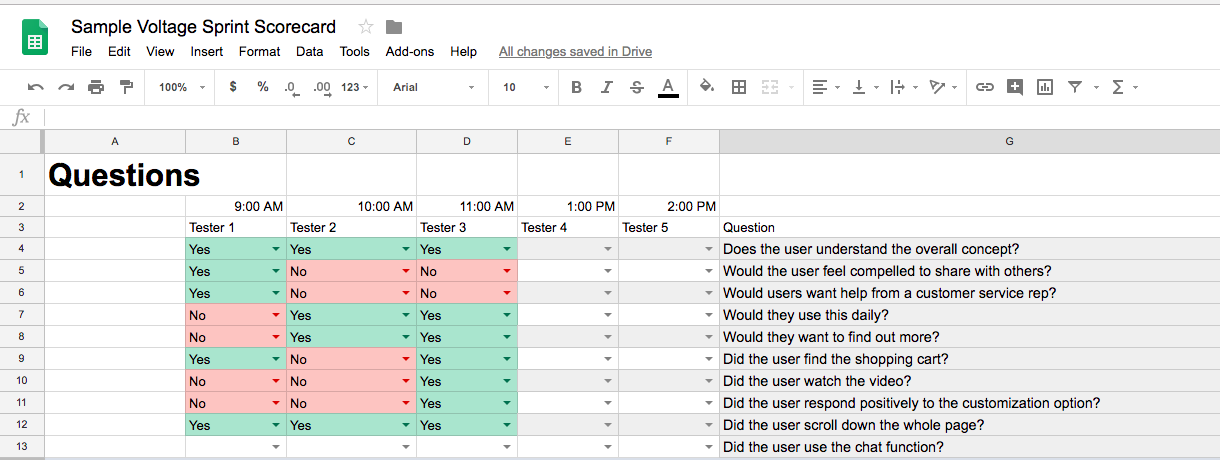

デザインスプリントの最後の工程「検証」の段階では、ユーザーテストや評価の記録を残します。これをポストイットやノートへのメモで済ましてしまうと、後から整理するのに時間がかかります。これを解消するために、すぐに整理できるオンラインシートを提供するのが、ここで紹介するスコアカードです。

単に聞いたことをまとめるだけでなく「インサイト(気づき)」と呼ばれる、一連のやりとりで気づいたことや思いついたことを書き残しておくのが重要になります。

茨城県近代美術館に「いわいとしお×岩井俊雄 100かいだてのいえとメディアアートの世界」という展示を見に行ってきました。「映像装置としてのピアノ」という1995年の作品の再現ほか、お子さんと一緒に楽しみながら作ってきたオモチャの数々。岩井さんが、子供の頃にどういうものに影響されてきたのかがわかる、素晴らしい展示でした!

最新の Design Sprint Newsletter とバックナンバーはこちら

→ https://designspirnt.substack.com/